「レコードの種類と歴史」

トーマス・エジソンが、現在のレコードの

元となった円筒形の記録媒体(上下振動)を

蓄音機とともに発明したのは1877年のことでした。

それから10年後、科学者のエミール・ベルリーナによって、

レコードは円筒形から複製(プレスの)しやすい

円盤形へと発明され、

さまざまな改良と試みがなされて来ました。

その歴史の一部になりますが、以下

それぞれのレコードについて御紹介します。

また、部分的に各記事で取り上げて御紹介することもあります。

★

SPレコード(Standard Playing Record)

円筒形から円盤形になった最初のスタイルで、

蓄音機でかけられたレコードです。

主原料は、シェラックというカイガラムシの分泌するものから

精製した天然の樹脂が一般的ですが、

人工的に作った樹脂や、カーボンなどを合わせた混合物もあります。

クラシックは12インチ(30センチ)、

ポピュラーは10インチ(25センチ)であることが多く、

他にも7インチなど、いくつかのサイズがあります。

材質上、レコード針が音溝を擦る雑音(スクラッチ・ノイズ)が目立ち、

盤は重く、もろくて割れやすいのが欠点です。

回転数は1分間に78回転ですが、時期や会社によっては

80回転だったものもあります。

1925年になると、電気による「吹き込みと再生」が可能になり、

音質は飛躍的に良くなります。

でも、1950年頃までは、まだマスター録音に磁気テープを

使っていない(ラッカー盤を用いている)ため、

編集や加工が出来ず、演奏に失敗すると

始めからやり直さなければならない一発録音の時代でした。

そんなSP盤は、アメリカでは1956年頃に、

日本国内では1963年で製造が中止されています。

復刻CD『モートン・グールドの音楽』(EW-175)や、

『SP盤カフェ』(EW-208) で、SP盤の音の作品をお楽しみになれます。

後者の中に電気吹き込み前の録音が1曲あります。

☆

LPレコード(Long Playing Microgrove Record)

米CBSコロムビアが実用化に成功した

「33と1/3回転」の長時間演奏レコードです。

サイズは、10インチと12インチ。

第二次大戦時に製造研究が進んだ塩化ビニールを

材料に使ったことで、SPレコードに比べて

録音できる周波数が広がり、

レコード針が音溝を擦る雑音も少なくなりました。

また、音溝を細く小さくさせると同時に、

回転数も落としたことで、レコードの収録時間を伸長させています。

1948年6月にアメリカで発表、8月から発売。

日本では、洋楽が1951年3月、邦楽は1953年8月から、

日本コロムビアより国産化されました。

上記、日曜洋画劇場のエンディングで使われていたレコード演奏の

モートン・グールド(Morton Gould)『curtain time』は、復刻CD

『カーテン・タイム』So in Love / 究極のアルバム(VMDT-229)にて

お楽しみいただけます!

☆

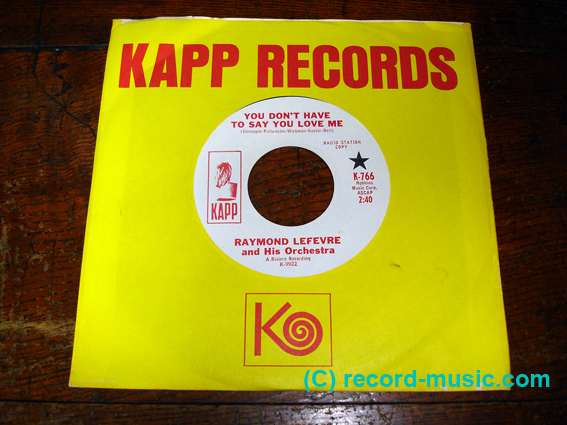

EPレコード(Extended Playing Record)

米RCAビクターが1949年2月に発表、

3月から発売した45回転のレコードです。

材質はLPレコードと同じですが、

サイズは7インチ(約17センチ)で、

中央の穴は1インチ半ほどの大きなものになっています。

見た目がドーナツのようなことから、

ドーナツ盤とも呼ばれ、

演奏時間がLPレコードに比べ少ないので、

ポピュラー音楽用に普及しました。

国産の洋楽は1954年5月に日本ビクターから、

邦楽は1954年9月に日本コロムビアより発売されています。

アメリカ盤では、片面2曲が収録され、

厚紙のジャケットが付いているものをEP盤、

片面1曲で絵柄のついたジャケットの無い(袋のみの)ものを

シングル盤として区別することがあります。

また、後に出て来たスタイルですが、LPレコードと

同じ回転数で、7インチのレコードはコンパクト盤と呼ばれます。

☆

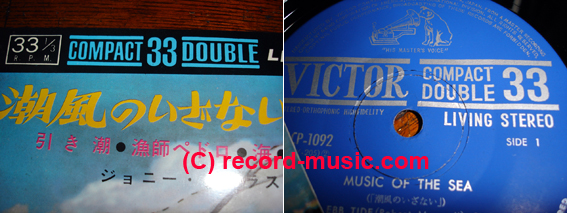

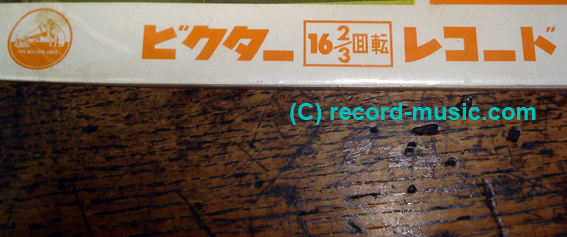

16回転のレコード (16 2/3rpm record)

アメリカでは、ちょうどSP盤が

作られなくなって来た1956年頃、SP盤と

入れ替わるように、一時的に出て来たレコードがありました。

それが、16と2/3回転のレコードです。

これはもともと、アメリカのメーカーが考えた、

ある商品がきっかけで作られるようになった規格でしたが、

商品の価格が高かったらしく、

あまり普及しなかったため、短期間で消えてしまったようです。

なお、この商品のためのレコードは、日本で作られていません。

しかしながら、各オーディオ・メーカーが

この回転数でかけられるプレーヤーを作ったため、

本の朗読やドキュメントなど、

あまり音質にこだわらないような内容が収められたレコードが

一般市販されるようになり、それは日本でも

同じように作られていますが・・・当時、そんな回転数の

レコードが日本で発売されていたことを知る方は、

ほとんど、いらっしゃらないようです。

また、アメリカ国内のレストランやオフィス、

スーパーマーケット、ホテル、銀行、工場などで流す、

業務用バック・グラウンド・ミュージックの

長時間(一般市販品でない)レコードでも、

この回転数が使われていました。

その業務用で使われていた16回転のレコードを作っていた会社の音源を復刻CDにさせてもらったのが、『アメリカ国内のレストランやオフィス、工場等で1960年代に流されたバック・グラウンド・ミュージック(シーバーグ編)』(ST-600)です。現在となっては、とても貴重な音源になり、当時のアメリカのムードとしても、そのままをお楽しみいただける逸品です!

☆

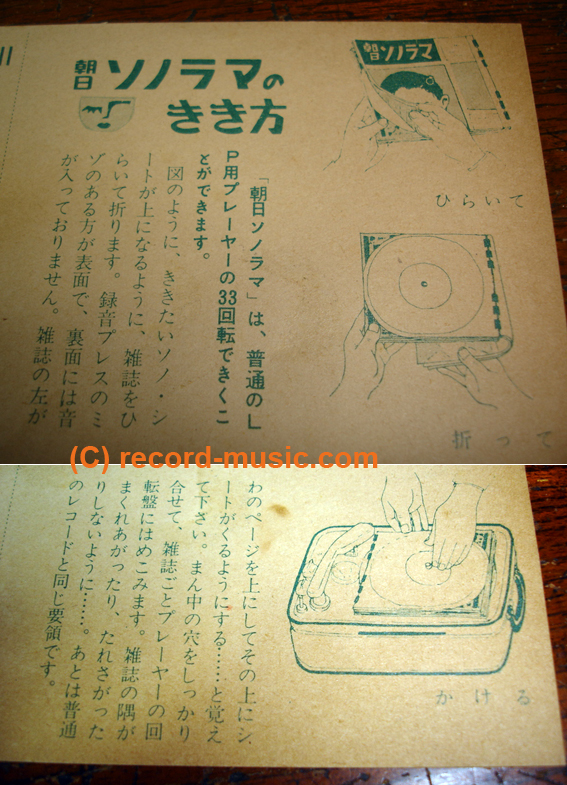

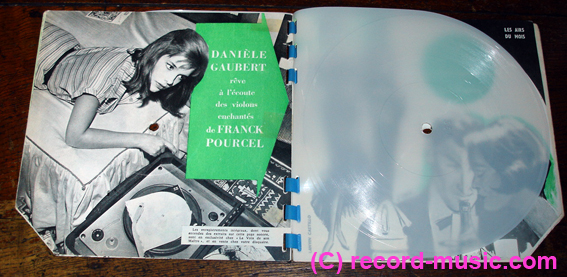

ソノシート(シート・レコード)

一般的には、フィルム状の薄いレコードのことを言いますが、

もとはフランスのパリで誕生した「まわる雑誌ソノラマ」に挟まれた

レコードのことです。

「ソノラマ」は、音という意味のラテン語「Sonus」と、

見ものという意味のギリシャ語「Horama」を

合わせたという造語だそうで、

見て読んで聴くというスタイルの雑誌として1959年に登場しました。

写真記事を掲載した冊子状の雑誌の中に、

フィルム状のレコード(ソノシート)が綴じられていて、

ターンテーブルに雑誌ごと乗せてかける訳です。

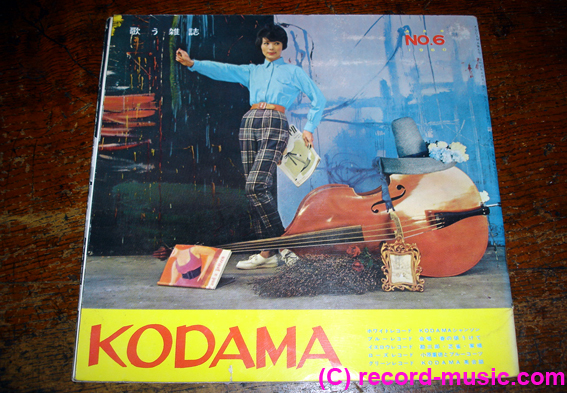

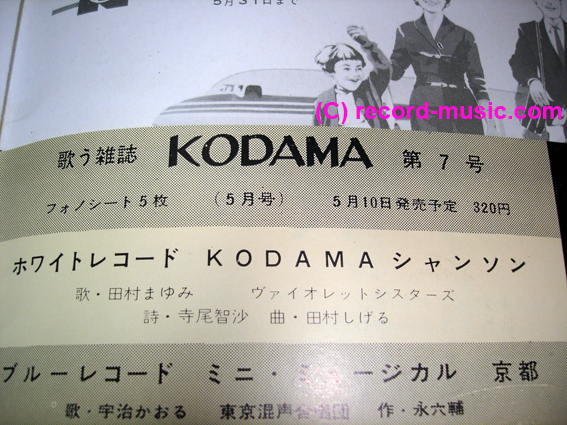

日本では、歌う雑誌として『KODAMA』が1959年11月に創刊。

朝日新聞が設立した朝日ソノプレス社が、

フランスのソノプレス社と提携した『朝日ソノラマ』は12月に

創刊されました。このソノシートの厚みは0.1ミリです。

ソノシートは、ふつうのレコード盤よりも安価に作ることが

出来る上、取り扱いも手軽なため、

雑誌やパンフレットなどに挟むものといった、多くの用途に

作られるようになりました。

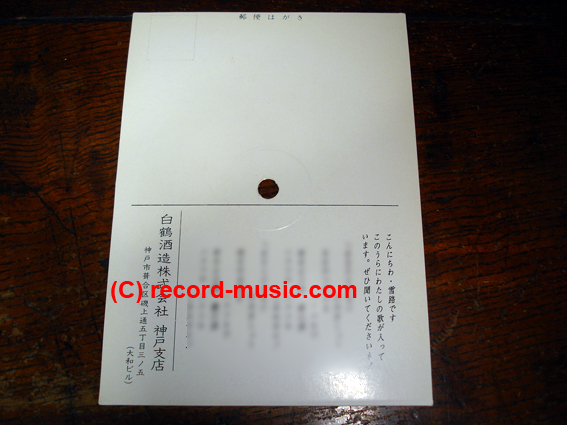

宣伝配布用の自主制作盤が多く、企業のコマーシャルソングを

吹き込んだものや、冷蔵庫などの家電商品の説明などにも使われています。

また、ソノシートをハガキ状にしたもの等もありました。

☆

ステレオ・レコード

アメリカでステレオレコードの技術が公開されたのが

1957年の末でした。翌年の1958年からは、アメリカにある

大小の各レコード会社が競って、

LPレコードに「STEREO」の文字を入れ始めるものの、

モノラル録音を単に疑似ステレオ(電気的ステレオ)化

したものだったり、

純粋なステレオ録音ではなく、左右別のトラックに分けただけ

のLPレコードも案外多く出回っていました。

国産洋楽のステレオLPレコードは、

1958年8月に日本ビクターから、

翌月に日本コロムビアから発売されています。

☆

色々なレコードを御紹介する筆者おすすめのCD!

☆

関連する記事として、以下の記事もおすすめします。

© 2023 磯崎英隆 (Hidetaka Isozaki)